コンクリートを流しこむまでの流れです。

前回に続き2回目のコンクリート打ちです。

2回目のコンクリートを流す前にも

重要なチェックポイントがあります。

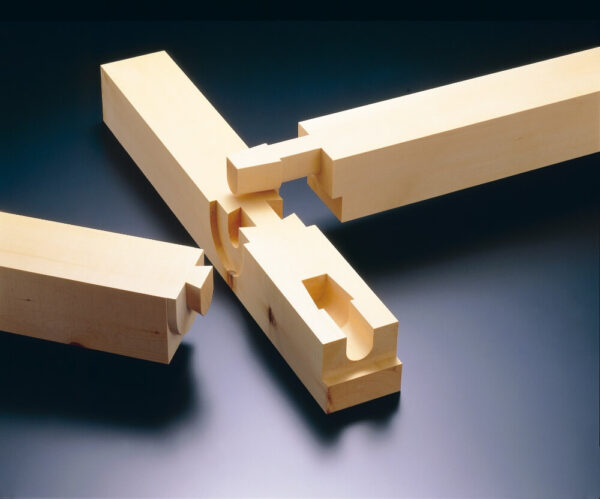

アンカーボルトチェックです。

アンカーボルトは鉄の棒で

通常直径12ミリと16ミリのものを使用します。

後で登場する専用の金物とセットで

〝基礎と建物の木造部分をつなげる〟

というとても重要な役割を果たします。

アンカーボルトはコンクリートに埋め込む長さが種類によって

きっちり決まっています。

↓これです。

コンクリートを流す前に頭が少し出るように仕込んで

コンクリートの中に埋めてしまいます。

↓コンクリート打設前の仕込み状況

↓仕上がり(他現場写真)

アンカーボルトが無いと

いくら強固な基礎の上に強靭な建物を建てても

大地震の際、建物が基礎から離れてしまい

倒壊してしまいます。

なのでしっかりアンカ-ボルトを設置して

基礎と建物を緊結する必要があります。

コンクリートを打った後では入れ忘れに気づいたとしても

どうしようもありません。

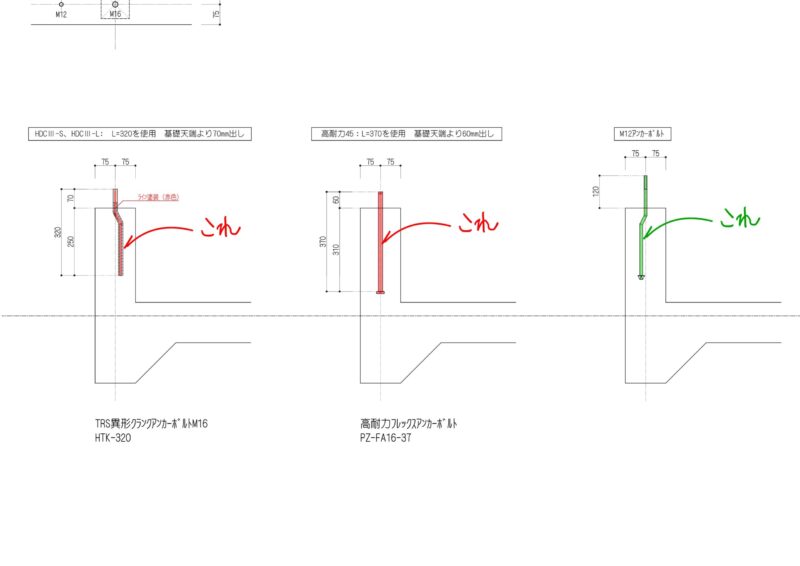

構造計算をすると

地震や台風の際、

建物のどの辺がどの程度浮き上がりやすいかが

分かります。

なのでどこにどういった強度のアンカーボルトが必要か

分かるわけです。

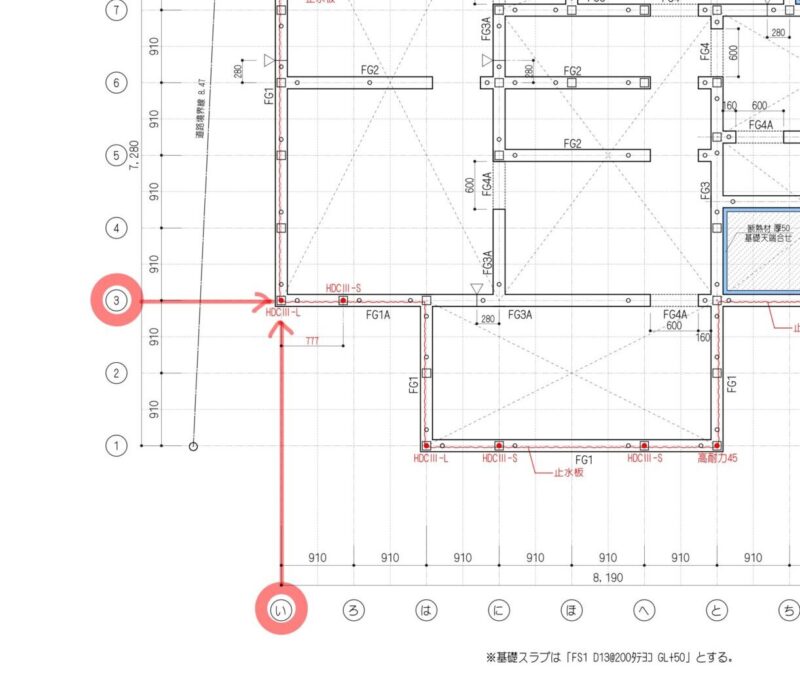

例えば建物左下(3-い通り)は

という計算結果で

必要なアンカーボルトが決まります。

※構造計算では今回の柱脚(つまり足元)の計算だけではなくて

柱上部に必要な金物耐力も割り出します。

1階2階、すべての柱位置で計算をしてすべての箇所に

計算結果に合った金物が設置されるわけです。

耐震等級が1でいいよとする場合と

耐震等級3を確保する場合とでは

当然計算結果が変わり必要な金物も変わってきます。

どんなに強固は金物を使っても計算結果がNGとなる場合は

間取り変更が必要になるわけですね。

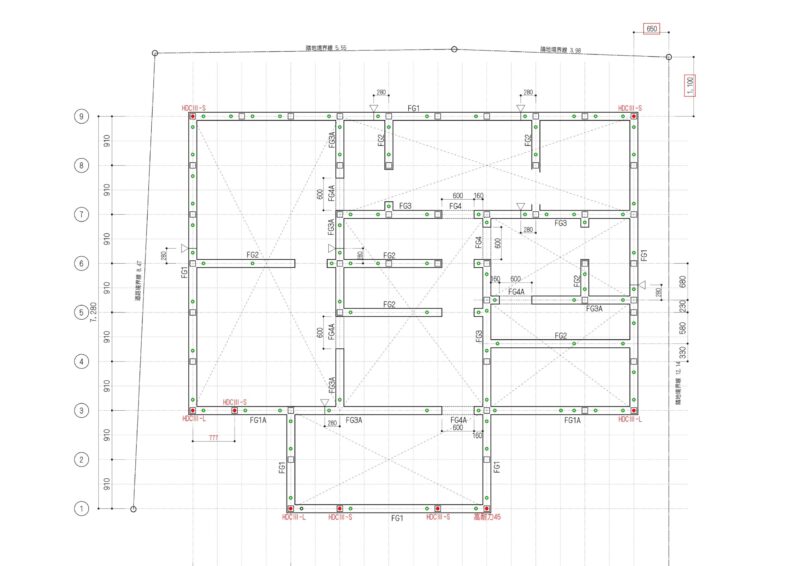

今回の基礎では16ミリのアンカーボルトが

強度違いの2種類で計9本、

―特にこの16ミリのアンカーボルトは重要―

12ミリは数えるのがめんどくさいほど入っています。

↑

赤色が16ミリのアンカーボルト

緑色が12ミリのもの。

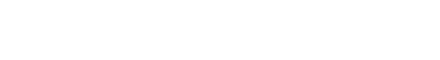

今回の新規格は今までと違う建物の構造様式にしています。

木造は木造なのですが、〝金物工法〟の木造となります。

今までは〝在来工法〟でした。

違いはまた別ブログで紹介します。

在来軸組み工法から金物工法に変わったことで

16ミリのアンカーボルトも今までとちょっと違います。

我が家と何か違うぞと気づかれたOB様、

強度や内容は変わりませんのでご安心ください。

全箇所きっちり確認して

ようやくコンクリートを流し込み、

固まれば基礎完成です。

(余談ですが、私が戸建リフォームに積極的ではない理由は

この辺が関係しています。

さっきも書きましたがアンカーボルトは後施工ができません。

もし出来たとしても建物が倒れるのを支えるだけの強固な基礎

でなければ意味がありません。

建物は強くできますが、

それに見合う様に基礎の強度を上げ、

建物と基礎をつなげるのは

とても難しいと思うのです。)